Me gusta pensar que si John Ford tuviese un alter ego en sus películas, ese sería el sargento de Víctor McLaglen en Fort Apache (1948), estadounidense de nacimiento, pero en alto porcentaje de irlandés en la sangre. Siempre dispuesto a la pelea, a un buen trago de whisky, aunque el brebaje sea el garrafón abrasa gargantas y revienta estómagos que el suboficial y sus camaradas sargentos deben destruir en el puesto del representante del gobierno, a burlarse de los novatos y sacar de ellos lo mejor en dos escenas cómicas para el recuerdo, sobre todo la “slapstick hípica” que rubrica que el mítico director se inició en el periodo mudo, durante el cual maduró y se convirtió en el irrepetible narrador de cine que hizo del western arte cinematográfico. El Ford que imagino rodando en Monument Valley vive entregado a su película, disfrutando el espacio que le enamora en la camaradería de los amigotes con los que compartir un buen trago e instantes de humor. Ese Ford está al mando, pero no es un oficial, aunque galones no le faltan. No me refiero a su grado de coronel durante la guerra, sino a que ese Ford es quien, sabiéndose al frente, no precisa repetirlo, solo decir “adelante” para llegar hasta el final con los suyos. Es decir, llegar a pasarlo bien, disfrutando de lo que le gusta, y hacer la mejor película posible; para luego expresar a quienes admiran sus películas, que no es para tanto. Pues sí, lo es. Fort Apache tiene su espíritu, sus temas y sus amigos pululando por la pantalla. En cada fotograma de la película se encuentra Ford en armonía excepcional, dando cabida a sus gustos y a su mirada, a esa cámara que no precisa mover salvo si el movimiento de los personajes lo precisa. En sus manos, y en sus grandes películas, y Fort Apache no es de las menos magistrales, todo funciona sin que nada desentone: ejército, familia, tradición, alcohol, amistad, humor, país, raíces irlandesas, la figura de la madre y más Ford en la presencia de sus personajes y en su simpatía por los buenos sargentos con los que, tal vez, se identifica.

Desde el inicio, cuando se realiza la presentación del coronel Thursday (Henry Fonda) y de su hija Philadelphia (Shirley Temple) en la diligencia que les lleva a su destino, hasta la impresión del “The End”, las imágenes proyectadas son de una riqueza expresiva indudable, pero esa riqueza en sus formas no es la que me hace recordar el porqué un día soñé con cine y fantaseé ese mismo espacio desértico que el cineasta filma como nadie. Lleno de viva o, mejor, cual titán que contempla la vida de los humanos que callan y hablan, que se enamoran, luchan, son padres y madres, hijos, amigos, enemigos; esas personas que ríen, beben, mueren y forman la familia fordiana, pero no por mortales y minúsculos en presencia de la bella y gigantesca estampa de cielo, roca y arena, dejan de ser inolvidables, del primero al último de los miembros que descubrimos en el fuerte. Con ellos y por ellos, salta a la vista que no se trata de una “película de indios y vaqueros”; ni de buenos y malos, aunque asome la mezquindad del representante del gobierno, un tipo sin escrúpulos y con ganas de enriquecerse a costa de los nativos, sino que estamos ante un film comunitario, uno familiar, un cuadro hogareño-castrense pintado por un maestro.

Después de lo escrito, quizá esté de más decir que el western en Ford no es lugar para tópicos, salvo que sean los suyos, los que él impone pelicula a película y se convierten en elementos asiduos y característicos del género. Sus películas del oeste son modelos para otros cineastas, pero también son momentos irrepetibles de vida, de su país idealizado, soñado, frustrado, y de sus gentes, gentes sencillas en estado puro; incluso cuando asume un personaje histórico como Lincoln lo aborda cuando el mito todavía está por construirse. Ford se decanta por esos sencillos y por sus espacios comunitarios; y en ambos casos (espacio y personajes) los desarrolla con una honestidad que pocas veces he visto en la pantalla. Así, Ford cuenta instantes vitales que van de la risa al llanto, sin forzar su curso vital, sin aparente esfuerzo para que las situaciones encajen y formen la historia que nunca asoma en la Historia.

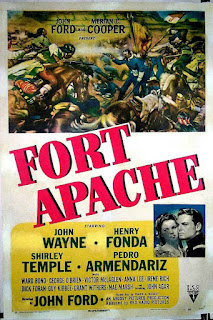

El día que descubrí Fort Apache, no podría precisarlo con la exactitud de un viejo coronel cirujano, era un niño que miraba el televisor en blanco y negro, justo el bicolor que la película exigía. Sentí que estaba viendo algo especial, pero no supe encontrar las palabras que lo expresaran. Posteriormente, en el transcurso de los años, regresé al fuerte en varias ocasiones. Allí estaban todos, allí seguía la épica, el humor, la camaradería, el enfrentamiento y el acatamiento, el romance de la inocencia, que por serlo vive inconsciente de su condena a perderse, pero en ningún viaje a Fort Apache he logrado dar con esas palabras que puedan explicar la emoción que me hace sentir un film así; pero poco importa, pues ese impronunciable emocional pervive y resurge en cada visionado de esta magistral película de vida y muerte, de comunidad de personas ubicadas en un espacio humano que les une, donde hombres y mujeres, lo castrense y lo hogareño, la realidad y como de esta queda su leyenda, el amor y el deber, las ordenanzas militares y el código de la amistad, se relacionan como pocas veces he visto en el cine. Por eso ayer quise volver al fuerte y sentir de nuevo el omnipresente Monument Valley de Ford, espectaculares ambos, como siempre e igual que siempre me convierto en testigo de dos modos de entender la vida y el código militar. La primera, tirando a egoísta y un tanto racista, en todo momento marcial, autoritaria, en cierta medida intolerante, condicionada por el resentimiento y la ambición o la vena suicida del coronel que ha sido destinado a mandar en una plaza que asume como un destierro. Quizá sea un resentido, pero en ningún momento engaña, salvo a los indios, a quienes no considera a la altura del blanco estadounidense. Es un oficial y un caballero, sea esto lo que sea, y como tal expresa desde el primer momento sus intenciones. Pretende seguir las ordenanzas al píe de la letra, a la espera de su oportunidad para regresar al lugar del que le han echado y que cree corresponderle. La otra cara son los demás: esas mujeres y esos hombres que han aceptado y hecho del fuerte su hogar. Han logrado que un medio en apariencia inhóspito, pueda resultar entrañable y acogedor. El baile que celebran cuando irrumpe el coronel y su hija es una muestra de la gran familia que lo ocupa. Formada por pequeños núcleos que descubrimos en los O’Rourke o en los cuatro sargentos, inseparables. Esta idea hogareña no pasa desapercibida para Philadelphia, de modo que su simpatía le permite integrarse sin el menor esfuerzo; al contrario que su padre, incapaz de ver más allá del uniforme. Ella se enamora del joven teniente O'Rourke (John Agar), y este le corresponde. El romance entre los jóvenes es uno de los ejes narrativos, y enlaza con el resto de las historias. A Ford le interesan las partes, pero mira hacia el conjunto que forman; o que él da forma. Lo representa en aparentes contrarios, aunque quizá sean complementarios, ese coronel altivo y clasista, incapaz de comprender su entorno, magistralmente recreado por Fonda, y el capitán York (impagable presencia de John Wayne), oficial competente donde los haya, conocedor de las tropas, del terreno y de la nación apache que admira y respeta por su bravura. Y esa admiración de York también es la de Ford, que va a exponer su visión de la frontera, la cual avanza hacia lo que sería el Estados Unidos que conoce lleno de contradicciones, como también lo estaría el propio cineasta, a quien quizá le hubiese gustado ser parte de aquella época del Séptimo de Caballería, de la comunidad de hombres y mujeres que lo componían y vivían en lugares como Fort Apache. En todo caso, la mirada de Ford es única, rebelde y conservadora, republicana liberal, pícara y severa; es la de quien, consciente de los abusos, no se posiciona en contra de los nativos norteamericanos —a quienes dedicará El gran combate (Cheyenne Autumn, 1964)—, que no aparecen en pantalla hasta el final, y su presencia está más que justificada, al ser víctimas de hombres blancos que incumplen los tratados buscando beneficio propio a costa de ese pueblo que, orgulloso de ser y cansado de atropellos, se levanta para luchar por su supervivencia.

No hay comentarios:

Publicar un comentario