Mostrando entradas con la etiqueta mathieu kassovitz. Mostrar todas las entradas

Mostrando entradas con la etiqueta mathieu kassovitz. Mostrar todas las entradas

miércoles, 9 de agosto de 2017

Amén (2002)

jueves, 20 de octubre de 2016

El odio (1995)

domingo, 15 de julio de 2012

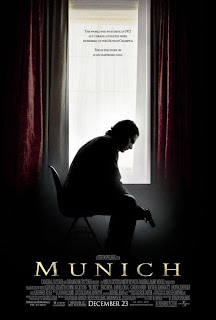

Munich (2005)

Los crímenes nazis durante la Segunda Guerra Mundial, en concreto me refiero al exterminio de millones de judíos, provocó que los supervivientes y el resto de quienes formaron el estado de Israel decidieran no pasar una. De modo que crearon un ejército moderno, compuesto de fuerzas visibles e invisibles, se hicieron fuertes y enviaron mensajes internacionales: en 1956 demostró su poderío bélico alcanzando el Sinaí y ya en la década siguiente obtuvo un gran éxito mediático en la caza de los nazis fugados, cuando atrapan a Adolf Eichmann en Argentina y celebran uno de la juicios más mediáticos del siglo XX. Más que se justifica, se trataba de lanzar una advertencia, algo así como que el pueblo hebreo no va a permitir que vuelvan a pisotearle; al menos no sin devolver el golpe por triplicado. Y así ha sido desde entonces, ya fuese en acciones de defensa o de ataque directo o encubierto. Una afirmación de esta política aconteció después de los juegos Olímpicos de Múnich, en 1972, tras el atentado sufrido por la delegación israelí, que fue atacada por el grupo terrorista palestino “septiembre negro”. En la sombría Múnich (2005), Steven Spielberg recrea aquel instante en los juegos para centrase en exclusiva al grupo de agentes israelíes encargados de vengar el ataque, tras las represalias que no repercuten mediáticamente. Los líderes, con la primera ministra Golda Meir a la cabeza, asumen que ellos son los civilizados y que están legitimados a ejercer la fuerza aunque esta se lleve fuera de la legalidad. Así, para vengarse, crean un grupo clandestino que oficialmente nada tiene que ver con el servicio secreto israelí, pero que obedece a los objetivos del gobierno. Lo cual choca, pues si se creen legítimamente justificados, ¿por qué ocultarse en las sombras? La respuesta, una de ellas, es que también son terroristas; es decir, asumen el terror como su principal medio…

El objetivo de esta vendetta sería lanzar un mensaje, con el que se pretende comunicar que el pueblo judío no está dispuesto a rendirse, y quienes osen atacarlo pagará cara dicha osadía. Avner no es un agente de campo hasta que se reúne con los miembros de su grupo: Steve (Daniel Craig), Carl (Ciaran Hinds), Robert (Mathieu Kassovitz) y Hans (Hanns Zischler), quienes como él han elegido porque creen hacer lo correcto, pensamiento que empieza a flaquear a medida que la misión se cobra a sus primeras víctimas. Los objetivos son localizados gracias al acuerdo comercial con Louis (Mathieu Amalric) y la empresa para la que trabaja, la cual proporciona los nombres y la ubicación de los hombres que Avner y los suyos deben eliminar. Esa misma lucrativa y amoral empresa (nunca se muestra fiable, porque trabaja para cualquiera que pueda pagar sus servicios) crea recelos dentro del equipo, en el que cada uno tiene su propia visión de los hechos, acordes con sus personalidades, como se muestra en Carl, que parece más reflexivo a la hora de pensar en términos de correcto o incorrecto. En contraposición a este personaje se encuentra Steve, quien parece totalmente convencido de lo que hacen y por qué lo hacen, ya que lo único que debe importarles es Israel. Por su parte, Avner acepta su papel convencido de que su misión es necesaria para la seguridad de la nación, pero no es elegido por ese motivo, sino porque quienes le eligen son conscientes de que no cometerá matanzas innecesarias o atentará contra inocentes, cuestión que se confirma en la detonación de la primera bomba, pero que no siempre se puede cumplir, ya que para acabar con los terroristas se han convertido en terroristas.

Suscribirse a:

Entradas (Atom)