En los temas desarrollados por Damiano Damiani en Yo soy la revolución (Quién sabe?, 1966) se deja notar la mano de Franco Solinas, un escritor cuyo currículum cinematográfico resalta su postura ideológica y política, la cual también asoma en este spaghetti western interpretado por Gian Maria Volonté, Klaus Kinski, Lou Castel y Martine Beswick. Damiani, que parte del guion de Salvatore Laureani y de la adaptación y diálogos de Solinas, ubica su historia durante la revolución mexicana y, como en toda revolución, asoman la ambigüedad, la violencia, los intereses mercantiles y tipos como Chuncho (Gian Maria Volonté), que quiere vender las armas robadas al general revolucionario Emiliano, o el “niño” (Lou Castel), el mercenario estadounidense que llega a México esperando sacar tajada de la situación por la que atraviesa el país: el enfrentamiento entre opresor y oprimido. En este aspecto, el “gringo” resulta un antecedente al mercenario inglés que Marlon Brando interpretaría un par de años después en Queimada (Gillo Pontecorvo, 1969), la última colaboración de Solinas y Pontecorvo, en la que también se desarrolla una revolución, aunque en este último film se profundiza en el colonialismo y los usos del mercantilismo. Nada de eso asoma en la visibilidad de la película de Damiani, aunque existan quienes muevan los hilos y las marionetas. El interés del film recae en esos dos personajes que establecen la amistad que, fomentada por su amor al dinero, se convierte en uno de los ejes de la película. Los otros intereses son la relación de Chuncho con su hermano “el santo” (Klaus Kinski) y con la propia revolución a la que dice servir pero a la que utiliza para llenarse los bolsillos. En Yo soy la revolución no hay héroes, hay materialismo e idealismo, los representados por los dos medio hermanos, hijos de la misma madre, la revolución, pero de distinto padre, el dinero y el ideal…

viernes, 8 de diciembre de 2023

jueves, 7 de diciembre de 2023

Franco Solinas, un guionista combativo

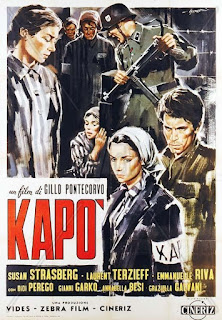

Los mejores títulos en los que participó Franco Solinas (1927-1982) tienen en común que el escritor pudo introducir en sus guiones sus ideas, compartidas con cineastas como Joseph Losey, Costa-Gavras o Gillo Pontecorvo, con quien colaboró en mayor número de ocasiones, y realizar un cine comprometido —en el que las más de las veces, asoman situaciones de abuso de poder y la lucha entre opresores y oprimidos— que no esconde su postura de intelectual combativo ni sus simpatías comunistas. Su encuentro con Pontecorvo en el cortometraje Giovanna (1955) resultó fundamental en la carrera de ambos y, salvo Operación Ogro (1979), dio como fruto las mejores películas del cineasta: Prisionero del mar (La grande strada azzurra, 1957), en la que Solinas adaptaba su novela, Kapò (1960), La batalla de Argel (La battaglia de Algeri, 1965) y Queimada (1969). Pero, como queda apuntado arriba, el guionista trabajó junto a otros directores, entre los que también destacan Nicolas Ray, en Los dientes del diablo (The Savage Innocents, 1960), o Francesco Rosi, con quien colaboró en la ya mítica Salvatore Giuliano (1961), y también junto a otros escritores cinematográficos como Ennio de Concini. Incluso en sus títulos aparentemente menos comprometidos, los spaghetti-western que co-escribió entre 1967 y 1969, también asoman constantes de su cine y su acercamiento a los opresores y a los oprimidos que se revelan en busca de su libertad, personajes que no son héroes ni villanos, son individuos de varias clases, los hay que, como “el niño” en Yo soy la revolución (Quién sabe?, 1967) o William Walker en Queimada, intentan sacaba tajada sirviendo al opresor o aquellas otras que se rebelan y que le sirven para exponer el padecimiento y su lucha contra el colonialismo/imperialismo, por ejemplo en Estado de sitio (État de siège, 1972) o víctimas del terror de Estado, tal como El otro señor Klein (Mr. Klein, 1976)…

Filmografía

1. Mujeres prohibidas (Persiane chiuse, Luigi Comencini, 1951)

2. Di qua, di là del Piave (Guido Leoni, 1954)

3. Bella non piangare (David Carbonari, 1955)

4. La mujer más guapa del mundo (La donna più bella del mondo, Norman Z. Leonard, 1955)

5. Giovanna (Gillo Pontecorvo, 1955) cortometraje

6. Los novios de la muerte (I fidanzati della morte, Romolo Marcellini, 1957)

7. Die Windrose (episodio Giovanna) (1957)

8. Prisionero del mar (La grande strada azzurra, Gillo Pontecorvo, 1957)

9. Diana (La ragaza del palio, Luigi Zampa, 1957)

10. Los dientes del diablo (The Savage Innocents, Nicholas Ray, 1960)

11. Kapò (Gillo Pontecorvo, 1960)

12. Vanina Vanini (Roberto Rossellini, 1961)

13. Madame Sans-Gene (Madame Sans Gene, Christian-Jacque, 1961)

14. Salvatore Giuliano (Francesco Rosi, 1961)

15. Una vida violenta (Una vita violenta, Paolo Heusch y Brunello Rondi, 1962)

16. La soldabessa (Valerio Zurlini, 1965)

17. La batalla de Argel (La battaglia de Algeri, Gillo Pontecorvo, 1965)

18. Yo soy la revolución (Quién sabe?, Damiano Damiani, 1967)

19. El halcón y la presa (La resa dei conti, Sergio Sollima, 1967)

20. Salario para matar (Il mercenario, Sergio Corbucci, 1968)

21. Tepepa… Viva la revolución (Tepepa, Giulio Petroni, 1969)

22. Queimada (Gillo Pontecorvo, 1969)

23. El asesinato de Trotsky (The Assessination of Trotsky, Joseph Losey, 1972) (sin acreditar)

24. Estado de sitio (État de siège, Costa-Gavras, 1972)

25. Il sospetto (Francesco Maselli, 1975)

26. El otro señor Klein (Mr. Klein, Joseph Losey, 1976)

27. Hannah K. (Costa-Gavras, 1983)

lunes, 4 de diciembre de 2023

Queimada (1969)

El colonialismo es práctica antigua. A grandes rasgos, consiste en asentarse en un territorio con anterioridad ocupado por otros pueblos y dominarles para mayor beneficio económico del recién llegado, que busca materias primas para su industria, mano de obra barata y ampliar su mercado y comercio. En buena medida gracias a su mayor desarrollo tecnológico, militar y organizativo, el colonizador es más “poderoso” que el colonizado y, aunque disfrace sus intenciones con palabras tan bien sonantes como “cultura”, “libertad”, “civilización”, “progreso”,… su finalidad es el lucro, el dominio económico. De eso va Queimada (1969), de colonialismo y neocolonialismo, de cómo este sustituye a aquel para que todo continúe igual para el explotado. Solo cambia el rostro del explotador, pero no la finalidad perseguida. Esto lo expone Gillo Pontecorvo en su espléndida película, cuyo guion corrió a cargo de Franco Solinas y Giorgio Arlorio. Pero el film no tuvo suerte comercial, a pesar de contar con la presencia estelar de Marlon Brando, que recordaba su interpretación como la mejor de toda su carrera; y quizá no anduviese desencaminado.

El actor decía que <<Aparte de Elia Kazan y de Bernardo Bertolucci, el mejor director con el que he trabajado es Gillo Pontecorvo, aunque estuvimos a punto de matarnos. En 1968 dirigió una película que prácticamente nadie vio. Originalmente se titulaba Queimada pero en los Estados Unidos se estrenó con el título de Burn! Yo interpretaba el papel de un espía inglés, sir William Walker, que simboliza todos los males perpetrados por los poderes europeos en sus colonias durante el siglo XIX. Establecía muchos paralelismos con Vietnam, y describía el tema universal de los poderosos que explotan a los débiles. Creo que en dicha película hice la mejor de todas mis interpretaciones, pero la vieron muy pocas personas.>> (1) No hay nada extraño en que una película como Queimada apenas fuese vista, pues ni a la industria cinematográfica ni al público occidental iba a interesarle un film comprometido que mira lúcido y feroz al colonialismo que, con otras formas distintas al decimonónico, todavía imperaba a finales de la década de 1960. Hoy, dicho colonialismo forma parte de la cotidianidad (publicidad, grandes superficies, medios de comunicación, globalización…) y son pocos quienes se plantean que hayan sido colonizados por el capital y el comercio de las grandes empresas. Por ejemplo, Pontecorvo expone dos tipos de colonialismo en su película: el portugués y el británico, que sería ejemplo de neocolonialismo. Quedan perfectamente señaladas las diferencias entre ambos y también los intereses económicos y mercantiles que se esconden detrás de la supuesta ayuda que sir William Walker lleva a la isla. El personaje, que asume el nombre del mercenario estadounidense que se convirtió en el sexto presidente de Nicaragua, es un agente de la corona inglesa (más adelante de la empresa azucarera que controla la economía de la isla), enviado con el objetivo de sublevar al pueblo contra el dominio portugués.

Anticolonialista, como ya lo era el anterior trabajo de Pontecorvo y Solinas La batalla de Argel (La battaglia di Algeri, 1966), en Queimada se habla de liberación y de libertad (abolir la esclavitud), pero solo hay un cambio de rostro en el “amo” del lugar. Walker lo sabe y se muestra ambiguo en su relación con José Dolores (Evaristo Márquez), el líder de los campesinos. Explica lo que quiere Inglaterra: <<Libertad de comercio y el fin de la dominación extranjera en América Latina>>, pero resulta evidente que al decir “extranjera” no se refiere a la inglesa, presencia que será dominante (mediante sus empresas) a partir de entonces. E igualmente, “libertad de comercio” es una expresión que no implica “libertad” para José y el resto, sino el liberalismo económico en manos de las empresas y los mercados británicos. Walker es el agente enviado por Inglaterra para crear al José Dolores líder revolucionario, el que asume las enseñanzas, las reflexiona, las hace suyas y guía a los suyos en la lucha contra la opresión y la tiranía, venga esta del colonialismo portugués o de los intereses del capital inglés; cuando choca con estos, <<Inglaterra lo elimina>>, dice el personaje de Brando. Esa es la ambigua política que representa el mercenario, que regresa a Queimada tras diez años de ausencia. Durante esta década de gobierno de Teddy Souza (Renato Salvarori), el presidente títere de la compañía azucarera británica, no ha habido mejora social. Lo abusos han continuado y los beneficios han sido para la azucarera. Esto precipita una nueva revuelta también liderada por José, ahora sin la manipulación de la que había sido víctima. Así que la empresa contrata a Walker para poner fin a la rebelión. El personaje de Brando es la imagen de la ambigüedad del capitalismo inglés, ambiguo porque asume dar la libertad, al provocar la primera revuelta para acabar con el gobierno portugués de la isla, y la quita, controlando la producción, el comercio y sofocando la segunda rebelión. Por ello, José comprende que ni con unos europeos ni con otros, el pueblo de Queimada ha sido libre. <<Mientras haya quien te dé la libertad, esa no es tal libertad. La verdadera libertad nadie puede dártela. Tienes que tomártela tú mismo. Tú solo>>, dice José al soldado que le conduce a prisión. <<¿Comprendes? Pronto comprenderás porque tú ya has empezado a pensar>>. En esa capacidad de plantearse el mundo y a sí mismo, y las distintas relaciones que se establecen entre los individuos y el sistema, reside la vía hacia la libertad de Dolores… El fin del colonialismo ibérico (España y Portugal) fue sustituido por el inglés, más adelante por el estadounidense, pero, aunque en apariencia estos dos últimos eran diferentes al español y al portugués, en el fondo, no eran tan distantes. Solo eran acordes a sus tiempos, pues cada época tiene sus formas y sus maneras, las de imponer y velar los intereses que se repiten a lo largo de la historia para perpetuar el tema universal aludido por Brando en sus memorias.

(1) Marlon Brando (con la colaboración de Robert Lindsey): Las canciones que mi madre me enseñó (traducción de Elsa Mateo). Editorial Anagrama, Barcelona, 1994.

domingo, 8 de noviembre de 2020

El asesinato de Trotsky (1972)

miércoles, 6 de noviembre de 2019

El otro señor Klein (1976)

viernes, 7 de diciembre de 2018

Kapo (1960)

Sin el equilibrio entre ficción y documental alcanzado seis años después en La batalla de Argel (La bataglia di Algeri, 1966), el realizador italiano Gillo Pontecorvo se acercó en Kapo (Kapò, 1960) a esta realidad de los campos nazis, primero y fugaz a la vivida en Auschwitz, donde comprendemos que los prisioneros comunes son tratados por la SS mejor que los presos políticos y estos mejor que los judíos. La primera imagen de la joven protagonista, Edith (Susan Strasberg), nos descubre a una niña de catorce años que recibe su lección de piano sin ser consciente del peligro que aguarda a su regreso al hogar. En ese instante descubrimos la inocencia que poco después desaparecerá para siempre. Aunque ella todavía lo ignora cuando el tren que los transporta se detiene en la nocturnidad del campo donde la separan de sus padres y la seleccionan por su juventud a morir al amanecer. Solo quiere huir, su afán de sobrevivir la impulsa a ello, consciente de que a la mañana siguiente van a gasearla. Por descuido o porque se trata de niños que desconocen su realidad inmediata, la puerta del recinto donde ha sido hacinada junto a otros muchos permanece abierta; es su oportunidad y no la desaprovecha. Se escabulle entre las sombras nocturnas, pero ¿adónde ir? En su rostro se lee el miedo, porque es miedo lo único que en ese instante existe en ella, incluso cuando Sofia (Didi Perego), una de las presas, la rescata y la conduce hasta el doctor y prisionero que le proporciona su nueva identidad. <<Tienes que vivir y basta>> le exhorta aquel al tiempo que le insiste que desde ese momento ya no es Edith, sino Nicole Niepas, ni judía, sino una ladrona común que será trasladada al campo de trabajo donde escapa a la muerte porque aprende a sobrevivir, ya sea matando su inocencia o a costa del resto de las reclusas y reclusos. Allí pierde parte de su humanidad por un trozo de pan, por huir de los malos tratos y conseguir uno menos cruel del sufrido hasta entonces. Protegida por la kapo de su sección, Nicole se convierte en otra de las guardianas prisioneras de sus compañeras, guardias que no muestran sentimientos compasivos porque han decidido sobrevivir y basta. La historia escrita por Franco Solinas y Gillo Pontecorvo, de quienes no dudo que hubieran leído a Levi antes del rodaje (la secuencia de Terese y Edith hablando de lavarse así me lo confirma), se centra en la joven, la única hebrea en un campo de trabajo donde también se producen las temidas selecciones, la deshumanización de las reclusas y la pérdida de la solidaridad -lujo de espacios y tiempos racionales- que no tiene cabida en el lager, donde la irracionalidad y el instinto de supervivencia se imponen. Como escribió Dostoyevski en Memorias de la casa de los muertos, acerca de su encierro en un campo de prisioneros en la Rusia zarista, <<el hombre es un animal que se acostumbra a todo>> y Edith/Nicole se acostumbra a no sentir, a no mostrarse débil, a someter para no ser sometida y a entregarse a sus captores por la promesa de comida. Y solo la presencia de un gato y la llegada de Sascha (Laurent Terzieff), avanzado el metraje de Kapo, permiten vislumbrar a la muchacha que había sido al inicio, o aquella parte de su condición humana que ha perdido al trasformarse en la inhumanidad que le ha permitido sobrevivir a alto precio, quizá por ello me resulta (melo)dramatizada en exceso su redención por amor, una redención que nos descubre circunstancias ajenas a la muchacha, aquellas que afectan a los prisioneros que, para sobrevivir, sacrifican a la joven sin miramientos. Es un final que devuelve a la adolescente a la luz, aunque también se trata de un final que nos confirma la imposibilidad que anteriormente habíamos descubierto en Terese (Emmanuelle Riva) y que ahora se reafirma en el grito de Sascha.

Levi, Primo: Si esto es un hombre. Editorial Austral, 2013.

Dostoyevski, Fiodor: Memoria de la casa de los muertos. Alba Editorial, 2001

martes, 27 de febrero de 2018

Salvatore Giuliano (1961)

sábado, 28 de julio de 2012

La batalla de Argel (1965)

domingo, 22 de julio de 2012

Los dientes del diablo (1960)

Problemas personales y sus diferencias con los estudios hollywoodienses provocaron que Nicholas Ray se trasladase a Europa, donde rodaría varios films, siendo el mejor de ellos Los dientes del diablo (The Savage Innocents, 1960). En esta espléndida coproducción franco-italo-británica, escrita por él mismo, el cineasta estadounidense muestra al pueblo esquimal desde su tradición y sus costumbres, desconocidas para el colonizador blanco que, poco a poco, asoma por esas tierras heladas donde se impone mediante el comercio, sus leyes, sus costumbres, su religión… Común a la mayoría de civilizaciones “avanzadas” sería la necesidad de aumentar su espacio vital (económico) a costa de otras y su creencia de superioridad moral y cultural, creencia que denota prejuicios, desinterés e incapacidad de aceptar que el resto de sociedades poseen cultura propia y que también están compuestas por personas que se rigen por valores y códigos de conducta que responden a las costumbres e ideas creadas a partir de las necesidades que se presentan en el espacio natural que ocupan; ideas que dan forma a un pensamiento mayoritariamente incomprendido por quienes pretenden alterarlo porque lo consideran primitivo o pernicioso, como sería el caso del misionero (Marco Guglielmi) que acude al iglú del matrimonio esquimal interpretado por Yoko Tani y Anthony Quinn, pensando en ellos como pecadores a quienes llevar por el camino de la rectitud. Este hombre habla a Asiak y a Inuk de un “Señor”, de una fe y de una luz que ellos desconocen, al tiempo que les recrimina el ofender a ese mismo Señor, porque Inuk ha ofrecido a Asiak a otros hombres, cuestión que la pareja esquimal en ningún momento considera pecado, ya que desconocen su existencia y el ofrecimiento es un rasgo cultural y de la hospitalidad de su pueblo. Contrario al religioso, se descubre el policía que persigue y detiene a Inuk por la muerte (accidental) de aquel. Ray muestra la evolución del personaje de Peter O’Toole en el contacto humano: a medida que el oficial observa al esquimal comprende la dura realidad que le rodea, y el por qué de una conducta que, a pesar de chocar con las costumbres civilizadas, muestra sinceridad y lealtad.

Los primeros minutos de Los dientes del diablo explican parte de las costumbres de un pueblo nómada que habita en las latitudes más septentrionales del globo, donde, esparcidos en núcleos unifamiliares, sobreviven cazando. El pueblo esquimal, los inocentes salvajes al que hace referencia el título original, vive en armonía con el medio, mostrándose hospitalario, alegre y honesto, ya que todavía conserva la inocencia, ajena a la mentira y al engaño. La tradición guía su conducta, siendo prioritaria esa hospitalidad de la que siempre hacen gala: pero, como cualquier otro ser humano, también necesitan compañía, una pareja con quien reír y que les ayude a olvidar una soledad que en la nieve se agudiza. Rechazar las muestras de amistad se considera un insulto hacia el anfitrión, cuestión que se observa cuando Inuk no acepta la invitación de su amigo (Andy Ho) para que se consuele con su mujer, al principio del film. La preocupación de Inuk por no tener una compañera desaparece cuando ese mismo amigo corre en su busca y le dice que la viuda de su hermano (Marie Yang) se encuentra en su iglú, acompañada por sus dos hijas; lo cual significaría que Inuk por fin podría tener la compañera que anhela. Después de sopesar a cuál de las dos muchachas prefiere, el esquimal se decide por lmina (Kaida Hokiuchi), pero ésta se marcha con otro; así pues a lnuk se le presentan dos opciones: quedarse con Asiak o ir en persecución de Imina, decantándose por esta última. Cuando alcanza a la pareja cambia de parecer, y se decide por Asiak (que le ha acompañado), cuestión que remarca el carácter machista de unas costumbres en las que estaría bien visto entregar a sus esposas a otros hombres, y elegirlas sin que ellas puedan hacer lo mismo. sin embargo, aunque no sea una cultura perfecta (evidentemente ninguna lo es) sí es aceptada por ambos sexos ante las necesidades generadas por una naturaleza hostil que les obliga a cometer actos tan terribles como el de abandonar a sus ancianos (aunque son éstos quienes se van por voluntad propia), cuando ya no pueden valerse por sí mismos, o a los primogénitos que nazcan niña, porque de otro modo el equilibrio se rompería, condenándoles a la extinción.