No me avergüenza no ser un estudiante aplicado. Más bien soy vago y ladrón, pues robo al sueño y a los estudios horas que dedico a jugar en compañía y a fantasear en una soledad en la que nunca me siento solo. Supongo que habrá quien desea ser el primero de la clase, modelo a imitar y líder a seguir. Me es indiferente; prefiero caminar sin rumbo fijo y tropezar en esa piedra donde vuelvo a caer. Apruebo sin esfuerzo, sin chuletas ni cambiazos; sin que me importen los resultados y sin dedicarle tiempo al estudio. Las matemáticas me parecen un juego. La geografía me gusta y la historia es el cuento que descubro en la imaginación y en películas emitidas en aquella vieja tele en blanco y negro que los años transforman en color. Crezco natural, alto y ancho. Suspendo, sin aditivos; y sin desaliento, repito el curso que presume su falsa orientación universitaria. Pero algo no cambia durante ese trayecto. Me gusta imaginar que voy por libre y que el resto haga lo que guste hacer mientras sus intenciones no entren en conflicto con las mías, o traten de imponerse coaccionando, amenazando o empleando la fuerza bruta. Acaso ¿no sería hipócrita querer imponer a otros lo que no quiero impuesto para mí?

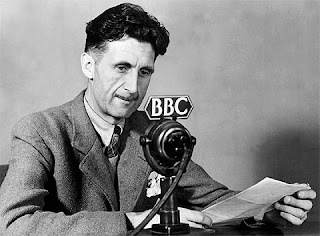

Todavía hoy sigo rechazando el “sonido” que se impone, sea escrito u oral. Hay algo en ciertos tonos de voz y de escritura que delatan intolerancia y apuntan mandato. Suelen ser sentencias poderosas, vibrantes de timbre, censuradoras, sin explicaciones ni razones que acompañen sus exclamaciones y absolutos, sus qué y qué no se puede decir, pensar o hacer. Dudo que una voz así sea peligrosa —el verdadero peligro suele permanecer oculto y en silencio hasta que nos cae encima o cuando a esa voz se une un coro de intolerancia y cantan irracionalidad y sinrazón— o que tenga más motivación que la necesidad de intervenir para imponerse o desprenderse de su sensación de inferioridad, quizá sientan unas ganas locas de recibir palmadas a costa de otros, pero cualquiera de estas suposiciones ya es especular y no me interesa, ni tampoco pretendo analizar los oscuros motivos que encierra los diferentes tipos de censura. De esto se han encargado otros, y de forma brillante. Pienso en Orwell, en su granja y aquel 1948 que llamó 1984, en la lucidez que reflexiona y relaciona el lenguaje, la historia, su adulteración, el pensamiento, su control y la censura. De él y de más aprendí que no hay que censurar las palabras chillonas, basta con no imitarlas ni caer en su necedad de acallar o avasallar opiniones que disientan, sino alentarlas. Todavía imagino a Totò, a Charlot y a mi tío Hulot, en aquella vieja cafetería donde jugábamos al tute, mientras bebíamos aquel café “de pota” que alargamos para pasar la tarde entera en la que alentábamos a las ideas a que floreciesen sin miedo. Gusten, disgusten, acierten o yerren como las propias —intervino una de las chicas que acababa de entrar, justo en el momento en el genial vagabundo robaba dos panecillos de la mesa de al lado—, las ideas tienen derecho a su imperfección, sujetas como están a la tragicómica y necesaria falibilidad humana. Cierto, pensé, todas ellas son legítimas, como tan legitimo es que dialoguen entre ellas, rivalicen, se enfaden con otras y consigo mismas, se disculpen, vuelvan sobre ellas, se complementen o se echen por tierra, si otras convencen con sus argumentos, no con letras, puños y voces censoras…

*John Stuart Mill: “De la libertad”

No hay comentarios:

Publicar un comentario