viernes, 28 de febrero de 2025

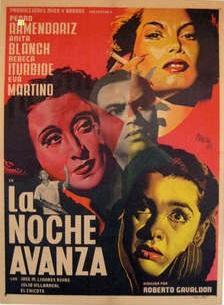

La noche avanza (1952)

jueves, 27 de febrero de 2025

Días de otoño (1963)

martes, 25 de febrero de 2025

O carro e o home (1940)

Dicía Chano Piñeiro que <<calquera cultura que queira sobrevivir precisa do cine. Como precisou do idioma escrito a literatura galega. A cultura de que eu falo é a que ten as súas raíces na noite dos tempos. Eses refráns, cantigas, lendas e tradicións que século tras século foron pasando de pais a fillos, sobre todo de nais a fillas. De boca a boca sen linguaxe escrita. Nós somos, queirámolo ou non, o resultado de todos estes costumes que fan de Galicia un pobo diferente e universal. E atrévome a dicir que somos uns ignorantes que desprezamos e descoñecemos a nosa inmensa riqueza que día a día estamos deixando morrer ou destruir.>> (1) Defensor desa riqueza foi, entre outros grandes e ilustres “teimudos”, Xaquín Lorenzo, Xocas. E falar de Xocas é referirse, alén da cultura galega, a un home que viuse empapado dela. Sentiu a súa terra é as súas xentes de tal xeito que quiso coñecelos e dar a coñecer. Nun artigo publicado en maio de 2022, no xornal La Región, Fernando Ramos lembra que <<como todos los hombres sabios, tenía la cordial sencillez de los que saben y acogía, a la hora que fuese, a quien nos acercábamos a su casa a preguntarle sobre cualquier aspecto de nuestra cultura.>> Tal era o seu coñecemento sobre Galicia, que moitos acudían a él; pois, sen dúbida, tratábase dun dos máximos exponentes no estudo da etnografía e das costumes galegas. O seu interese polo país pode apreciarse dende a súa mocidade, incluso antes de decantarse pola rama de historia na universidade compostelán na que iniciou os seus estudos universitarios e cando entrou a formar parte do grupo Nós. Xa naquela mocidade, chea de promesas e esperanza, e de nomes inesquecibles na reivindicación da cultura e identidade galegas (Vicente Risco, Otero Pedrayo, Castelao ou Florentino López Cuevillas), realizou un dos seus traballos fundamentáis: o “Carro gallego”, que sería levado a pantalla polo tamén ourensá Antonio Román en O carro e o home (1940).

Esta curtametraxe documental, de presuposto irrisorio (8000 pesetas) e influenciada polos traballos realizados polo tamén auriense Carlos Velo e o seu socio Fernando G. Mantilla, sobre todo o filme Galicia (1936), pero sen o discurso político deste, e polo cine documental do soviético Dziga Vertov e do poético Aleksandr Dovzhenko de Tierra (1930), máis o humanismo de Flaherty, iniciou a súa rodaxe en 1940, na aldea de Facós, na provincia de Ourense, no municipio de Lobeira, onde Lorenzo falecería en 1989. O filme, estreado en 1945, foi dirixido por Román, que filmou cunha cámara de seu, antes de darse a coñecer no cine da posguerra coas propagandísticas Escuadrilla (1941) e Boda en el infierno (1942), a curiosa Intriga (1942) e a exitosa Los últimos de Filipinas (1945). O guion correu a cargo de Lorenzo, quen, aparte dos campesiños, mellor coñecía a importancia do carro galego na vida cotiá no agro, e do propio Román, que volvía a contar, como xa acontecera en Madrid (1935), Al borde del gran viaje (1940) ou en Mérida (1940), coa colaboración de Carlos Serrano de Osma. Máis a súa sonorización non foi feita ata 1980, cando Eloi Lozano, en colaboración do Museo do Pobo Galego, a restaurou a partir dunha copia gardada xeica por Xocas; que é cando se engade o poético texto de Lorenzo, que a súa voz expresa para nós. Xa no século XXI, foi dixitalizada para a súa mellor conservación e a súa proxección no MICE, a mostra internacional de cinema etnográfico celebrada no Museo do Pobo Galego, cuio patronato foi presidido por Lorenzo, quen tamén foi un dos máximos impulsores para a creación desta institución. A obra é de indudable importancia documental e etnográfica, xa que a súa metraxe adéntrase no rural, un rural xa desaparecido —agás nas imaxes e na memoria—, e apunta a presenza protagonista que nel tiña o carro, fose tirado por bois ou vacas; unha presenza secular, ou milenaria, cotiá, familiar, que aínda na miña infancia podíase ver nas leiras, nos camiños, nos outeiros e tamén transitando as estradas a ritmo alleo aos dos motores que, impacientes, agardaban adiantalo…

lunes, 24 de febrero de 2025

Leningrado Cowboys Go America (1989)

El surrealismo (y también la parodia) nace para ir contra el orden y liberar no solo el arte, sino al individuo de las cadenas que lo imposibilitan en sociedad o dentro de un orden social, también artístico, que lo limita a un estado racional deshumanizado; una especie de esclavitud a la que los surrealistas y los naturales del absurdo quieren poner fin. En ese aspecto, me gusta cuando André Breton sueña con que <<hay un hombre a quien la ventana ha partido por la mitad>> y da pistoletazo de salida al movimiento al que se adscribe Luis Buñuel en sus años mozos en París. Además, siento simpatía por quien va a contracorriente, porque el ir allí donde nadie más acude es la inclinación de su naturaleza; sin embargo, no conecto con quien lo intenta dando el cante, para llamar la atención sobre su figura y forzar una situación o una imagen que imponer y vender, pero que resulta pesadamente artificial. Por eso, no todos los surrealistas me convencen; sobre todo aquellos que, como Dalí, crean un modelo exagerado de sí para vender su imagen como parte de su obra. Se exageran como artistas e individuos, intentando confundir la persona con el personaje. En cualquier caso, unos han ido de y otros lo han sido, mientras que también se encuentra quien, al menos así me lo parece, ha logrado, más o menos, equilibrar el ser en la sociedad que se le impone con el crear su propio espacio, su realidad enfrentada, sin que se note demasiado que se trata de una fantasía, la suya, no la de un personaje asumido que resulta grotesco, más que surrealista. En el cine, me gustan tipos como Buñuel o Fellini, que si bien no es surrealista se aleja de la realidad para crear su espacio onírico-cinematográfico. Ambos, me conquistan; también otros como Fernando Regueiro o los más cercanos en el tiempo Aki Kaurismäki y Jim Jarmusch, quienes, si bien no son surrealistas, ni buñuelescos ni fellinescos, toman un poco de aquellos y de otros para ser ellos, que son dos rebeldes de cine que se distancian de las modas cinematográficas para crear su propio espacio fílmico y discursivo, mayoritariamente subversivo…

La idea arriba escrita la aprecio a lo largo de sus obras, desde sus primeros trabajos hasta los últimos. Por ejemplo, en Leningrado Cowboys Go America (1989) Kaurismäki, aparte de contar con Jarmusch en un pequeño papel, toma del género musical y de las películas de carretera para realizar una comedia paródica que avanza su descaro y su ausencia de compromiso con la realidad y con la corrección burguesa y capitalista establecida (que era el foco de ataque surrealista) para establecer su caos, su burla y su modo de transitarlo desde la fría Siberia hasta el cálido México, al otro lado de la frontera del país que el grupo musical protagonista recorre de norte de Sur, de Nueva York a Texas, haciendo alto en Louisiana, para dar como resultado una película que el propio Kaurismäki asume mala, pero que tiene encanto y que el cineasta finlandés realiza sin renegar de su modo de entender el cine, fiel a su humor, solo que los parodia hasta límites insospechados con anterioridad, salvo en los films relacionados con ese grupo musical cuyos miembros lucen tupé, que desafía y vence a la gravedad, y calzan zapatos de “chúpame la punta” que se alargan hasta que lo imposible deja de serlo, como si fuesen la sombra de los peinados que el tonto del pueblo desea para sí, porque su máxima en la vida es ser uno de ellos, ser un Leningrado Cowboy dejándose llevar de gira por lugares irreales o de la realidad vista a través de la mirada nunca tan abiertamente burlona de Kaurismäki…

domingo, 23 de febrero de 2025

Rosalía está de cumpre

Dende que teño memoria, lembro a presenza de Rosalía de Castro; e así, a sua idea asoma no meu libro Rincones sin esquinas. Polas súas páxinas reaparece a poetisa, sexa nun verso, no nome do instituto onde cursei bacharalato o nun encontro temporal imposible, porque, non hai dúbida, o seu legado forma parte da miña identidade. Hoxe, en Galicia e, polo tanto, tamén na cidade onde ela naceu o 23 de febreiro de 1837 —na sua biografía Xesús Alonso Montero apunta que o 24—, celébrase o seu día, pero no creo que unha soa xornada poida celebrar a arte e a humanidade desta xenial poetisa que chega a nos como unha das voces máis sobresaintes da poesía galega e castelán; e certo que tamén escribiu prosa…

Desde que tengo memoria, recuerdo la presencia de Rosalía De Castro; y así, su idea asoma en mi libro Rincones sin esquinas. Por sus páginas reaparece la poetisa, sea en un verso, en el nombre del instituto donde cursé bachillerato o en un encuentro temporal imposible, porque, no hay duda, su legado forma parte de mi identidad… Hoy, en Galicia y, por lo tanto, también en la ciudad donde ella nació el 23 de febrero de 1837 —en su biografía Xesús Alonso Montero apunta que el 24—, se celebra su día, pero no creo que una sola jornada pueda celebrar el arte y la humanidad de esta genial poetisa que llega a nosotros como una de las voces más sobresalientes de la poesía gallega y castellana; y cierto que también escribió prosa…

sábado, 22 de febrero de 2025

Leyendas de pasión (1994)

El fondo musical compuesto por James Horner, el título, el paisaje natural de Montana fotografiado por John Troll y su equipo, la voz en off del anciano que recuerda la historia, de la que en su mayor parte ni siquiera es testigo, son algunos de los recursos empleados por Edward Zwick para agudizar la evocación que pretende para la historia narrada en Leyendas de pasión (Leyends of the Fall, 1994), una historia mil veces vista, que juega cartas similares a las de Memorias de África (Out of Africa, Sidney Pollack, 1985), pero haciéndolo todavía peor, más insistente, sensiblero y cursi que Pollack. Esa insistencia resta, cansa, apunta el bostezo que me sorprende cinco minutos después de iniciado el metraje, a pesar de que se supone que dichos recursos están ahí para emocionarme, manipularme y conducirme junto al resto del público al estado de complicidad que nos conecte con personajes que, en mi subjetivo, siento sin sangre e igualo a los muñecos de los que me valía de niño aquellas tardes de lluvia en la que no podía salir a la calle y dejarme llevar por la libertad infantil que implicaba la improvisación, correr, jugar, pelearse, ensuciarse, olvidarse de tener que regresar a casa y escuchar la censura tras la aventura primaveral o estival... Nada de eso se observa en Leyendas de pasión, ni en el amor ni en la guerra por la que se pasea durante unos minutos, ni en el distanciamiento entre hermanos ni en cualquier otra idea que Zwick pretenda expresar en pantalla o fuera de ella. Ni idea tengo de la novela de Jim Harrison en la que se basa el film, de modo que no puedo atribuirle la insustancialidad de una película que, si hay una palabra que la defina, es desapasionada, contradiciendo el título con el que se estrenó en España. Promete pasión, pero esta no se descubre por ninguna parte, ni siquiera en la idea superficial de un romance, de una familia o del distanciamiento entre hermanos en un entorno donde el coronel Ludlow (Anthony Hopkins), sus hijos, Alfred (Aidan Quinn), Tristan (Brad Pitt) y Samuel (Henry Thomas), y Susannah (Julia Ormond) ni son leyendas ni apasionados, sencillamente son estereotipos que, si nos alejamos de los caramelos, aburren incluso a ellos mismos…

viernes, 21 de febrero de 2025

Rob Roy (1995)

A finales del siglo pasado visité Edimburgo y subí al castillo, tal vez empujado por la circunstancia de estar allí o puede que guiado por la curiosidad de pisar y recorrer parte de la historia escocesa, la cual, por aquel entonces, se había popularizado más allá de las fronteras de Escocia en los personajes de William Wallace y Robert the Bruce, vistos a través de la recreación que Mel Gibson hizo de los reales en su exitosa Braveheart (1995). Después de contemplar el panorama desde las murallas de la fortaleza y antes de regresar a Glasgow, decidí pasear las calles que ya había caminado antes, cuando me encontré de frente con el monumento que la ciudad dedica a Walter Scott. Previo a aquel encuentro que me obligó a elevar la mirada y que me hizo sonreír, había leído Ivanhoe y El talismán, lecturas que explican mi simpatía hacia el escritor, de los más grandes autores de la novela histórica y fuente de orgullo para sus paisanos y su localidad. No cabe duda, me dije, aquella obra erigida en Princess Street celebra y homenajea a uno de sus ilustres vecinos e indudable genio literario, a la par de Robert Louis Stevenson, otro escritor imprescindible y natural de Edimburgo, de quien también se pueden encontrar rastros por las calles de la capital escocesa que el autor de La isla del tesoro evoca en Edimburgo: Notas pintorescas. De Scott, todavía no había leído su Rob Roy, ni la biografía novelada que del mismo personaje había escrito casi un siglo antes Daniel Dafoe, aunque había visto la adaptación cinematográfica que Harold French realizó en 1953, con Richard Todd haciendo las veces del rebelde montañés que da título al film producido por Walt Disney, el mismo héroe de las Highlands que inspira el guion del escocés Alan Sharp, guionista de las espléndidas y contundentes Fuga sin fin (The Last Run, Richard Fleischer, 1971), La venganza de Ulzana (Ulzana’s Raid, Robert Aldrich, 1972) y La noche se mueve (Nights Moves, Arthur Penn, 1975), que el también escocés Michael Caton Jones convirtió en imágenes en su Rob Roy (1995), un film que, si bien no adapta a Scott, bebe algún sorbo de los clásicos de capa y espada, aunque asimilando en su propuesta los gustos de su época de rodaje, cuando ya las aventuras de capa y espada lucen o deslucen de otra manera muy distinta a 1953… Así, diferente al Rob Roy (Rob Roy: The Highland Rogue, 1953) de French, y mucho más ajeno al de las dos primeras versiones del personaje, rodadas en 1911 y 1913, asoma en la pantalla el héroe montañés encarnado por Liam Neeson, un héroe que habla de honor pero que no sabe explicar en qué consiste, quizá porque es la idea subjetiva, que cree inamovible, sobre la que gira su razón de ser. Una fecha, 1713, sitúa la acción en la Escocia de inicios del XVIII, una tierra de Highlands y Lowlands, habitada por las diferencias de clase, por arribistas, nobles, siervos, jacobinas y paisanos; con villanos y héroes, claro que los primeros son los aristócratas y sus secuaces, y los buenos, aquellos como Rob y Mary (Jessica Lange), la heroína ultrajada por el arribista, vividor, amoral e inglés Archibald Cunningham (Tim Roth), quien se confabula con el no menos villano Killearn (Brian Cox) para hacerse con las mil libras escocesas que el marqués Monrose (John Hurt) presta en usura a Rob Roy, líder del clan MacGregor, propietario de trescientos acres, que pasarán a manos del aristócrata, si no le devuelve el préstamo más intereses, y futuro proscrito y héroe de leyenda…

jueves, 20 de febrero de 2025

Evolución y viceversa

miércoles, 19 de febrero de 2025

Puro vicio (2014)

Aunque considero Magnolia (1999), la mejor de las suyas, encuentro en Puro vicio (Inherent Vice, 2014) una de las películas más atractivas, subversivas y divertidas de Paul Thomas Anderson y una de las mejores interpretaciones de Joaquin Phoenix, que se deja patillas a lo “lobezno”, asume estar fumado, también desorientado, y da vida a “Doc” Sportello, un detective hippie, porreta y setentero que investiga la desaparición de su ex, al tiempo que debe lidiar con tipos como el teniente “Bigfoot” (Josh Brolin), el doctor Ruby Blatnoyd (Martin Short), la concejala Penny Kimbal (Reese Whiterspoon) o el escurridizo y susurrante Coy Harlingen (Owen Wilson). Los años setenta del pasado siglo son claves para entender el modelo posterior que se impone; así, como ya había hecho en Boogie Nights (1997) y volvería a hacer en Licorice Pizza (2021), Anderson recrea en la pantalla aquella época de desorientación, de liberación, de encierro, de crisis, de paranoia, de enfrentamientos civiles, de un totalitarismo novedoso, encubierto, que aboga por el uso de la seducción, la propaganda y la deriva en lugar de la fuerza bruta, que relega a un recurso posterior. Lo hace a partir de la novela de Thomas Pynchon y hereda de este autor la idea de un país que, moralmente, se va a pique. La década de 1960 acaba por agotar el crédito económico y moral logrado tras la intervención estadounidense en la Segunda Guerra Mundial, de la que el país salió victorioso y heroico, como si fuese el defensor del mundo libre, pero ¿qué mundo es ese?, podría preguntarse un fumeta como “Doc” durante su transitar por un espacio donde todos se encuentran atrapados. Del sueño estadounidense de la primera mitad de siglo, al abismo que se abre tras la posguerra, con la caza de brujas, la guerra de Corea, la de Vietnam y con otras intervenciones en distintos puntos del globo durante y después de la guerra fría. Tal vez el país haya enloquecido con la paranoia comunista y el consumismo, o puede que se niegue a despertar del sueño americano en el que parte de la sociedad se había acomodado y quiera continuar sedada. Tal vez, por ello, se ha sustituido la “promesa” por el consumo de sustancias, productos y programas que también posibiliten la fuga de la realidad, ¿el individuo prefiere estar sedado y continuar alucinando su bienestar?, y la manipulación que posibilita el control, el no querer perder la hegemonía mundial, los mercados, el imperio nunca nominal pero real que derrumba. El entorno por el que avanza el detective, acompañado por la voz en off de la narradora (Joanna Newsom), presenta personajes y situaciones que encajan en el ambiente de comedia alucinada y porreta que coquetea con el cine de detectives que se aleja de los Phillip Marlowe y los Sam Spade, que si bien también eran tipos peculiares, vivían otros tiempos con sus propias particularidades…

martes, 18 de febrero de 2025

Juan Mariné, cámara y fotografía

Si uno mira el currículum del barcelonés Juan Mariné (1920-2024) puede encontrarse con parte de la historia del cine español de la segunda mitad del siglo XX, en realidad desde la década de 1940 —su primer trabajo profesional para el cine fue el cortometraje documental El frente y la retaguardia (Joaquín Giner, 1937), en el que ejerció labores de asistente de cámara—, y con más de un centenar de películas que iluminó con su talento, entre ellas la primera película rodada en España en cinemascope, La gata (Margarita Alexandre y Manuel Torrecilla, 1956), un talento que puso a disposición de directores como Rafael Gil, Juan de Orduña, Antonio del Amo, Manuel Mur Oti, José Luis Sáenz de Heredia, José María Forqué, Pedro Lazaga, Jesús Franco e incluso del cubano Julio García Espinosa en El joven rebelde (1961)… A continuación apunto algunos de los trabajos que componen la filmografía de este gran director de fotografía que también se dedicó a la restauración y que coqueteó con el guion en dos cortometrajes que él mismo fotografió: “Rías gallegas” y “Paraíso verde”, ambos rodados por Pedro Baudín en 1961, en Galicia y Asturias, respectivamente.

Filmografía (parcial)

Legión de héroes (Juan Fortuny, 1942)

Huella de luz (Rafael Gil, 1943) (cámara asistente)

Deliciosamente tontos (Juan de Orduña, 1943) (cámara asistente)

Eloísa está debajo del almendro (Rafael Gil, 1943) (cámara asistente)

Cuatro mujeres (Antonio del Amo, 1944)

Las inquietudes de Shanti Andía (Arturo Pérez-Castillo, 1947) (cámara)

Nada (Edgar Neville, 1947) (cámara)

Noventa minutos (Antonio del Amo, 1950)

El capitán Veneno (Luis Marquina, 1951)

Orgullo (Manuel Mur Oti, 1955)

La gata (Margarita Alexandre y Manuel Torrecilla, 1956)

El batallón de las sombras (Manuel Mur Oti, 1957)

Duelo en la cañada (Manuel Mur Oti, 1959)

091: Policía al habla (José María Forqué, 1960)

Labios rojos (Jesús Franco, 1960)

Usted puede ser un asesino (José María Forqué, 1961)

El joven rebelde (Julio García Espinosa, 1961)

La gran familia (Fernando Palacios, 1962)

Accidente 703 (José María Forqué, 1962)

El juego de la verdad (José María Forqué, 1963)

La muerte silba un blues (Jesús Franco, 1964)

Los dinamiteros (Juan García Atienza, 1964)

La ciudad no es para mí (Pedro Lazaga, 1966)

Un millón en la basura (José María Forqué, 1967)

El turismo es un gran invento (Pedro Lazaga, 1968)

El otro árbol de Guernica (Pedro Lazaga, 1969)

Crimen imperfecto (Fernando Fernán Gómez, 1970)

El astronauta (Javier Aguirre, 1970)

Territorio comanche (Gerardo Herrero, 1997) (director de fotografía de la segunda unidad)

El cuervo (1994)

domingo, 16 de febrero de 2025

Entreacto (1924)

En su primera película, Entreacto (Entr’acte, 1924), René Clair apostó por la ruptura, por explorar las posibilidades visuales y experimentar con las imágenes, con lo que tenía a mano y, aunque se dedicaba a la crítica cinematográfica, con su todavía escasa experiencia en el medio al que dedicaría su vida. El cineasta recordaba que su película formaba parte de la representación de un ballet en dos actos, en cuyo intermedio Francis Picaba <<deseaba proyectar un film>>. (1) <<¡Qué suerte para un debutante!>>, recuerda Clair en su Cine de ayer, cine de hoy, <<Mi equipo se formó rápidamente; contraté a un operador, a dos jóvenes que, con el título de ayudantes, hacían toda clase de trabajos y a un director de producción, una de cuyas tareas, y no la más fácil precisamente, fue la de encontrar aparcamiento todas las noches a un coche fúnebre alquilado a las pompas fúnebres…>> Dicho vehículo, al que <<nadie quería darle asilo>> resulta fundamental para la no trama, pues el film carece de argumento, de historia convencional, y su osadía imprime la sensación de velocidad creciente al conjunto que alcanza los veinte minutos de duración. Si bien hoy puede resultar desfasada o incluso aburrida, ayer sería una descarada obra cinematográfica porque En Entreacto no hay necesidad ni intención de trama, sino de retar al público a la que iba dirigida; y, para ello, nada mejor que darle lo que no esperen, lo que quizá no comprendan, en la veloz sucesión de imágenes que la componen y que, sin permitirles una explicación plausible, les acerca el movimiento prometido por el término “cinema”, del “kinema” griego, para dar rienda suelta al absurdo y al placer de inventar por inventar…

(1) Entrecomillado: René Clair: Cine de ayer, cine de hoy (traducción de Antonio Alvárez de la Rosa). Inventarios Provisionales Editores, Las Palmas de Gran Canaria/Valencia, 1974.

sábado, 15 de febrero de 2025

Noche en la Tierra (1991)

Pasear por la Tierra no resulta tarea fácil, más si cabe si tomas un taxi o lo conduces, pero puede ser divertido, incluso sorprendente, si uno se deja conducir por un guía como Jim Jarmusch, que pasea su humor, su desenfado, su independencia y su desorden por cinco ciudades —Los Ángeles, Nueva York, París, Roma y Helsinki—, en los cinco episodios que componente su Noche en la tierra (Night on Earth, 1991), comedia subversiva que encuentran su nexo en los relojes de pared que indican los horarios de cada lugar en un mismo instante, en la nocturnidad, en el taxi y en los espacios urbanos que adquieren características propias de cada ciudad, según el fragmento que corresponda. Aparte de los guiños al cine de John Cassavates, que resalta a primera vista en la presencia de Gena Rowlands, al de Spike Lee en el fragmento neoyorquino, o a los hermanos Kaurismäki, Mika y Aki —para este último, Jarmusch había interpretado el pequeño papel de vendedor de coches usados en la no menos surrealista Leningrad Cowboys Go America (Aki Kaurismäki, 1989)—, Jarmusch conduce a lo suyo, como el piloto al que da vida Roberto Benigni, y trastoca e invierte el orden sin apenas apearse de los cinco vehículos que se convierten en los escenarios donde ubica su intención cómica y rebelde. El cineasta neoyorquino revoluciona, rechaza el orden e intercambia los papeles de sus personajes. Transforma al taxista neoyorquino (Armin Mueller Stahl) en pasajero y a Yoyo (Giancarlo Esposito), su cliente, en conductor; o en ciego al conductor parisino (Isaach De Bankolé), que no deja de mirar por el retrovisor a su pasajera invidente (Beatrice Dalle) porque le genera curiosidad y le convierte en voyeur de primera. Transporta las penas y las hace audibles en el episodio finlandés o decide que su taxista angelina (Wynona Ryder) rechace la promesa de glamour, fama y dinero que le ofrece Victoria (Gena Rowlands), directora de casting de un estudio cinematográfico, porque se mantiene fiel a su idea de vida. La joven tiene claro que quiere ser mecánica, y nada de lo que le ofrezcan podrá hacerle cambiar de opinión. Pero quizá el más subversivo de sus personajes sea el interpretado por su colega Roberto Benigni, cuyo recorrido por las calles romanas no tiene desperdicio antes y durante su carrera al servicio del representante del clero (Paolo Bonacelli) a quien confiesa sus idilios con una calabaza, con una oveja y con su cuñada. Mas, rebeldías aparte, destaca en los distintos recorridos propuestos en Noche en la Tierra la intención de dotar de humanidad a esos personajes que, desconocidos entre sí y precisamente por ello, les resulta quizá más sencillo abrirse y establecer la breve relación confidencial y confesional en el interior de un espacio tan reducido y acotado como los cinco vehículos abiertos al encuentro entre extraños, en los que nunca sabes quién entra ni quién conduce, pues, como en la realidad fuera de la pantalla, nada saben los unos de los otros; y con eso juega Jarmusch, con la curiosidad que despiertan y con los distintos choques y acercamientos que se producen…

viernes, 14 de febrero de 2025

Dick Tracy (1990)

Mucho antes de que Warren Beatty lo adaptase a la gran pantalla, el personaje creado por Chester Gould ya contaba con un amplio historial audiovisual, pero es en su Dick Tracy (1990) donde el ambiente del policía, héroe incorrupto, servidor del orden y reconocible a primera vista en que luce abrigo y sombrero amarillo, alcanza mayor plasticidad gracias a la ambientación y a los decorados de Harold Mixhaelson, Rick Simpson y Richard Sylbert, y a la iluminación del gran Vittorio Storaro, que confieren a la película la estética de cómic en la que resaltan los rojos, los amarillos, los azules y la combinación de estos dos colores primarios: el verde. Dicha estética resulta el aspecto más destacado de un film que bebe del detectivesco y de la caricatura, y que llama la atención popular por su reparto, lleno de nombres reconocibles y de actuaciones histriónicas, como la del villano a quien da vida Al Pacino, que da rienda suelta a sus tics habituales y a su exageración natural para crear un personaje híbrido entre Michael Corleone y el Pingüino, recreación caricaturesca que Beatty, en su faceta de director, usa a favor de su película y la contrapone con la serenidad de su personaje, el cual pasa de héroe a falso culpable debido a la trampa que le tiende el personaje sin rostro, enemigo de su enemigo, de quien desconocen la identidad. Aparte de la intriga, previsible porque ni siquiera es lo importante de la película, se sitúa al personaje entre el deseo y el amor, y también el deber. Tracy se humaniza, esa es la idea al establecer las distintas relaciones del personaje: la paterno-filial que establece con el niño huérfano (Charlie Korsmo), la de pareja que no se decide, con Tess (Gleanne Headly), o la fantasiosa que despierta la aparición e insinuación de Susurros (Madonna), la supuesta mujer fatal que, amenazada por sus vínculos con el hampa, no duda en utilizar sus encantos para engatusar a ese detective servidor del orden en una ciudad diseñada para agudizar la sensación de vivir el cómic, lejos de cualquier realidad que no sea la de vivir en una película-tebeo cuyos bajos fondos resaltan coloristas, lejanos a las sombras que envuelven Camino a la perdición (Road to Perdition, Sam Mendes, 2002), afortunada traslación a la pantalla de otro tipo de cómic, menos infantil, que ya asume y presume ser novela gráfica…

jueves, 13 de febrero de 2025

Quo Vadis (2001)

La primera adaptación de la novela de Henryk Sienkiewicz data de 1901, en los albores del cine, y apenas supera el minuto de duración. Su autor, Ferdinand Zecca, es uno de los grandes pioneros del celuloide, pero la obra no vería una adaptación más compleja hasta el primer periodo de esplendor del cine italiano, que alcanza sus máximas en el Quo Vadis? (1912) realizado por Enrico Guazzoni y la mítica Cabiria (Giovanni Pastrone, 1913). Pero esta no sería la última adaptación muda de la obra del escritor polaco, tal honor recae en la italo-alemana rodada en 1924 por Gabriellino D’Annunzio y Georg Jacoby, que contaron con Emil Jannings en el papel de Nerón. Un siglo y varias versiones después de la de Zecca, entre ellas las hollywoodienses rodadas por Cecil B. DeMille en El signo de la cruz (The Sign of the Cross, 1932) y Mervyn LeRoy en Quo Vadis (1951), llegó la de Jerzy Kawalerowicz, que volvía a recrear un periodo pasado para hablar de aspectos reconocibles en el presente o en cualquier otro tiempo humano. Ya lo había hecho con anterioridad, en dos de sus películas más prestigiosas: Madre Juana de los Ángeles (Matka Joanna od Aniolow, 1961) y Faraón (Faraon, 1966), que ubica en el Antiguo Egipto y establece relaciones entre aquel periodo faraónico y la Polonia de la década de 1960; también en El rehén de Europa (Jeniec Europy, 1989) viaja al pasado, lo hace para acompañar al caído en su destierro napoleónico. Los temas expuestos en Quo Vadis (2001), a la postre su última película, no se anclan en ningún periodo concreto, aunque la historia que nos cuenta se sitúe en Roma, bajo el reinado de Nerón (Michael Bajor), y detalle la persecución sufrida por la comunidad cristiana a la que el emperador inicialmente no presta la menor atención, porque prefiere deleitarse en su poesía y en las orgías en las que, lira en mano, canta sus desastrosas y alabadas composiciones. No se ancla porque, más allá de sus personajes históricos, de la primitiva comunidad cristiana o del incendio de Roma, los temas son universales. En palabras de Kawalerowicz, se trata de <<una especie de meditación sobre la fe, la política, el poder y el amor…>> (1) y, para meditarlo, que mejor que situar a sus personajes —el más logrado el Petronio de Boguslaw Linda— en esa época imperial que le permite hablar de pasiones, emociones, sentimientos, intereses que desatan las luchas de poder y las víctimas de las mismas…

(1) Jerzy Kawalerowicz. Un cineasta entre el poder y la gloria. Festival de Cine de Huesca-Filmoteca de Andalucía, Zaragoza, 2003.

miércoles, 12 de febrero de 2025

Los niños del Brasil (1978)

Recién concluida la Segunda Guerra Mundial, Orson Welles realiza El extraño (The Stranger, 1946), y en ella interpreta a un criminal nazi que ha escapado tras la derrota y se oculta en una pequeña localidad estadounidense donde trata de pasar desapercibido, siendo uno más de la vecindad. Pero el agente interpretado por Edward G. Robinson le sigue la pista. Aunque no es el eje sobre el que gira, la película apunta la huida de responsables de crímenes de guerra y la persecución llevada a cabo para conducirlos ante los tribunales internacionales encargados de juzgarlos. Años después del thriller de Welles, así, como quien no quiere la cosa, los taconazos de Schulz en Uno, dos, tres (One, Two, Three, Billy Wilder, 1961) delatan con humor y caricatura restos de nazismo en la guerra fría, en su período inmediatamente anterior a la construcción del muro de Berlín. Por aquel entonces, en el que James Cagney vende refrescos de cola en la ácida comedia de Wilder, varios agentes israelíes secuestran a Adolf Eichmann en Argentina y lo trasladan clandestinamente a Israel. Corre el año 1962 y en suelo israelí se juzga al encargado de transportes del régimen nazi. Su juicio es transmitido por televisión a escala mundial —las responsabilidades de Eichmann en los crímenes de guerra nazis fueron analizadas por Hannah Arendt en su magnífico ensayo Eichmann en Jerusalén—, pero cómo pudo escapar. Cuando los agentes israelís lo sacan de Argentina, ya van para dos décadas que el oficial de la SS se esfumó sin dejar rastro. ¿Cómo lo consigue? ¿Quién le ayuda? ¿Y cómo puede ocultarse durante tanto tiempo? Pero en ese momento de su captura lo que más apremia es lanzar una advertencia, no contestar preguntas, la de “quien las hace las paga”. No obstante, algunos criminales de guerra logran mantenerse fuera del alcance de la justicia internacional y de la israelí, que, más que su venganza, busca advertir al mundo que no van a dejarse pisotear nunca más.

Uno de esos famosos fugitivos es el doctor Mengele, personaje que inspira la novela de Ira Levin Los niños del Brasil (The Boys from Brazil, 1976), la misma que Franklin J. Schaffner adapta a la pantalla en la película homónima, que rueda en 1978, y que protagonizan tres grandes actores: James Mason, Laurence Olivier y Gregory Peck, que da vida a un Mengele libre, oculto en Paraguay, e intentando reinstaurar la ideología nazi a partir de su experimentación genética con gemelos perfectos. Pero, aparte de flojo y previsible, el film de Schaffner tampoco indica cómo pudo escapar este doctor apodado como “el ángel de la muerte” y “el ángel blanco”, apodo que toma para sí el nazi interpretado por Olivier en Marathon Man (1976), un espléndido thriller en el que John Schlesinger logra momentos de tensión tan memorables como la tortura a la que es sometido su protagonista (Dustin Hoffman), pero tampoco entra en detalles. Quien sí lo hizo fue Marcel Ophuls en su Hotel Terminus (1988), que insistía en profundizar en ellos a lo largo de su prestigioso documental sobre Klaus Barbie, conocido como “el carnicero de Lyon”. Pero de regreso a Los niños de Brasil, Olivier encarna un personaje en las antípodas al que dio vida para Schlesinger, asume el de cazador de nazis fugitivos, inspirado en los reales Simon Wiesenthal y Serge Klarsfeld, más poco o nada de la película funciona con regularidad, salvo la presencia del prestigio actor británico y de un Gregory Peck inusual, que asume el rol de “villano” y da vida al científico y criminal nazi que sueña con dar con el espécimen perfecto que le permita dominar el mundo y así hacer real su sueño de restablecer el III Reich, que sería el IV, y crear la una pesadilla para el resto de la humanidad…

martes, 11 de febrero de 2025

Rincones sin esquinas (fragmento)

<<Retomo el hilo, casi perdido, y continúo por el laberinto mental hasta dar con una puerta que me deja en la vieja sala donde veo e invento películas. Las ideo sobre la alfombra o frente al televisor en blanco y negro, que en ese instante emite la versión en color de La casa de la Troya, la realizada por Rafael Gil en 1959. La escena descubre a Arturo Fernández en una librería que me resulta familiar y, en mi comprensión infantil, sonrío y le digo: <<Conozco esa librería, antes que tú>>. Pienso que la estancia y el lugar nos igualan, a pesar de que el actor no comparta mi pensamiento e ignore mi futura existencia y mi inexistencia de entonces. En todo caso, ambos pisamos el mismo suelo de piedra, quizá tenga partes de madera, y damos la espalda a las estanterías que se elevaban hasta el techo repletas de las vidas y las obras que se reúnen en volúmenes que cambian cuando varios compañeros de escuela irrumpimos jadeantes y emocionados a principios de la década de 1980. Buscamos pistas que nos permitan avanzar en el juego escolar que recorre las calles cercanas al colegio que, sin tristeza ni alegría, como un paso más en la vida, abandono a los trece años para no regresar jamás. Pero esa misma librería, también me resulta un lugar de tránsito y de terror infantil, pues, allí, antes o después de la yincana, camino hacia las escaleras y subo a la primera planta. Lo hago mirando de reojo los peldaños que dejo atrás. Me noto nervioso, tal vez atemorizado ante la idea de la realidad que me espera, pues el final de la ascensión supone mi encuentro con el analista que se queda con gotas de mi sangre. No se lo reprocho, es su trabajo, y el mío, sentir pánico infantil por la aguja. Pero, sobre todo, aquel edificio en la pantalla me insinúa que un mismo instante y una misma cosa, cuerpo u objeto, pueden formar parte de la irrealidad y de la realidad, o de dos y más realidades distintas.

Mientras la veo en la pantalla, es real e irreal. Tiempo después, tiempo pasado, aquella librería que creo eterna sobrevive en la imagen cinematográfica, en escritos como el de Lugín y, hasta que deje de oírse, en el eco mental de no pocos compostelanos. Existe el edificio, pero ya no venden libros ni material similar, tampoco despachan las figuras, postales y otros recuerdos que los sustituyeron, y quizá antes de mañana ya no sea un estanco. ¿Pero quién precisa comprar recuerdos y tabaco de pipa, si los más queridos y hermosos no tienen precio y también los envuelve el humo? Solo se necesita adentrarse por cualquier rincón sin esquina y esperar a que la niebla nos permita ver…>>

Antonio Pardines: Rincones sin esquinas

En el siguiente enlace, al final del texto, pueden leerse o descargarse las primeras páginas del libro Rincones sin esquinas:

https://vadevagos.blogspot.com/2025/02/rincones-sin-esquinas-paginas.html?m=1

domingo, 9 de febrero de 2025

Solo los amantes sobreviven (2013)

Si pienso en la presunción de unicidad y de inteligencia del ser humano, parece inevitable que cualquiera tenga pensamiento propio; y eso sería lo recomendable y lo enriquecedor tanto para el individuo como para el conjunto del que forma parte, pero, en cuanto entramos en terreno creativo, no todo apunta hacia esas propiedad intelectual y única que no se descubre en demasiadas obras cinematográficas o de otro tipo. En Jim Jarmusch, sí. A lo largo de su filmografía, toca géneros y subgéneros para escapar de ellos; da igual que sea el western, el cine negro, el fantástico o el carcelario. Él va a lo suyo y habla desde esa distancia aparente de aspectos no tan lejanos. Introduce en cualquiera de los territorios fílmicos que transita su peculiar sentido del humor y a sus personajes, que ni son cowboys, ni samuráis, ni convictos, ni vampiros ni zombies. Los personajes de Jarmusch son eso, personajes de Jarmusch; y es ahí donde solo pueden ser encasillados, ya que escapan de los característicos zombies que habitan los distintos géneros y se erigen en propios de su creador. En el caso de la pareja vampírica de Solo los amantes sobreviven (Only Lovers Left Alive, 2013) se les observa lacónicos, apartados de la realidad que dejan fuera, o de la que se apartan intentando sobrevivir a la desolación que amenaza el mundo, ya agonizante, en el que dos almas sensibles como ellas se descubren conteniendo las emociones que les desbordan. Juntos apartan ese malestar en el que se descubre Adam (Tom Hiddleston), cuya soledad queda fuera cuando ambos amantes se reúnen y comparten su tiempo, sus emociones y sus sentimientos. Hasta aquí, no parecen muy diferentes a otros, pero lo son. Solo hay que verlos en la pantalla para darse cuenta de lo contrario. Poseen el “toque” Jarmusch, que es diferente del “toque” Kaurismäki, por poner un ejemplo comparativo de otro cineasta de innegable creatividad y unicidad, dos características que confieren unidad al conjunto de sus respectivas obras cinematográficas, las cuales establecen comunicación en la distancia de las modas, que no deja de ser lo convencional, lo que se impone y a las que ninguneo de los dos puede ni quiere adaptarse. Lo cierto es que Jarmusch realiza aquello que considera a partir de sus gustos y su “extraña” e irónica mirada le permite hablar de la realidad que reflexiona, en este caso no se trata de una fantasiosa, sino de la que se percibe al abrir los ojos y mirar alrededor y en uno mismo. Jarmusch piensa en ella, sus personajes también, pero esa capacidad de pensar y de sentir ha desaparecido en el mundo de Adam y Eva (Tilda Swinton). En este aspecto son los últimos supervivientes de un mundo que ha perdido su humanidad o, al menos, un rasgo tan definitorio como su cultura y su capacidad de crearla, evolucionarla y vivirla. La sed de los “vampiros” de Jarmusch no es la de sangre, aunque la necesiten, sino la de estar juntos, de amar, de lectura, de sentir la música, de compartir emociones que, debido a su naturaleza, parecen ausentes, pero que se encuentran ahí, bajo la piel. Para hablar de todo ello, a Jarmusch no le hace falta exhibir, solo insinuar, reflexionar y bromear; lo que le permite recorrer la cultura occidental y desvelar la desolación que amenaza el mundo de sus vampiros reflexivos, filosóficos, pensantes, creativos, únicos… cuyas personalidades son islas en una época de vampiros adolescentes como Ava (Mia Wasikowska) o zombies, tal como queda bromeado en Los muertos no mueren (Dead Don’t Die, 2019), en la que Jarmusch se desata para dar rienda suelta al ataque de los no pensantes…