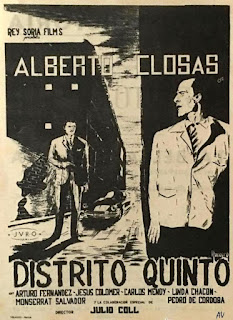

Si cada particular sintiese sus necesidades cubiertas y satisfechas, nadie equilibrado se vería empujado a la criminalidad. Habría conseguido aquello que supone le faltaba para alcanzar la sensación de plenitud —que sería algo así como dicha y apariencia de libertad— y desaparecería su miedo a tener o no tener, pues estaría viviendo en un estado de bienestar continuo, aunque también este conllevaría contras como la pérdida de sueños, del deseo, del afán de superación y de otros abstractos vitales en la naturaleza humana; en otras palabras, correríamos el riesgo de transformarnos en seres similares a los elois descritos por H. G. Wells. De materializarse tal imposible, el delito común prácticamente desaparecería y ya no harían falta leyes morales, religiosas o legales, que son las que suelen imponerse para definirlo y decidir qué está dentro y fuera de los márgenes. Pero las líneas establecidas no siempre se distinguen con claridad, más si cabe cuando el individuo se descubre en la precariedad y en la incertidumbre, ambicionando lo que otros tienen y a ellos se les niega, y sujeto a normas que no protegen sus derechos básicos, sino que los contrarían. El rótulo que abre Distrito quinto (1957) habla de barreras disuasoras, dice que <<las barreras más fuertes que colocó Dios entre el hombre y el crimen son la Conciencia y la Religión>>, pero resulta más complejo que limitar el asunto al bien y al mal o a una moral aceptada, pero no siempre acorde al derecho natural a la libertad (que se antoja imposible para un estómago vacío o para alguien sin hogar). Estas palabras no explican ni diferencian entre distintos tipos de delito, si son colectivos, particulares, fruto de prohibiciones de un momento histórico o cometidos por organizaciones legales o ilegales, ni hablan de ambicionar más de lo que se tiene, cuando nada se tiene, ni distinguen entre leyes protectoras y otras dictadas con fines disuasorios e intimidatorios, probablemente porque Julio Coll, productor, guionista y director, inserta la frase con la mira puesta en la moral censora que iba a calificar su claustrofóbico film noir, uno de sus mejores largometrajes. Tras su etapa de crítico teatral, Coll se centró en la escritura. Pero debido a la adaptación de una de sus obras, decidió ser guionista y así evitar cambios en sus textos en su paso a la pantalla. Ya director, quiso mayor control sobre sus películas y se hizo productor. Intenciones y autoría no le faltaban al cineasta gerundense, tampoco argumentos cuando se lazó al ruedo cinematográfico de una industria apenas existente, donde llegó a ser uno de los grandes protagonistas del auge del policíaco y cine negro que se realizó en España durante la década de 1950 y parte de la siguiente. Quien también había sido el responsable del guion de la seminal Apartado de correos 1001 (Julio Salvador, 1950), debutaba en la dirección con Nunca es demasiado tarde (1956), en la que ya apuntaba su preferencia por un género que le permitía hablar y exponer situaciones que la censura dejaba pasar siempre y cuando el delincuente pagase por su crimen. Esto pretendía y suponía una lección moral: “el delito no compensa” y “aquí, quien la hace, la paga”, pero el pago de la deuda no afecta el buen desarrollo de Distrito quinto, en la que Coll exhibe su maestría en el género al atrapar a sus personajes en un espacio acotado donde miseria, sospecha e incertidumbre intensifican un presente que metafóricamente parece aludir al de un país de régimen totalitario. En ese espacio y en ese tiempo tenso, se recuerda a Juan (Alberto Closas), el quinto miembro, el único que al inicio del film no entra por la puerta del edificio donde se desarrolla el ahora y el pasado de personajes que sueñan publicar un libro de poesía, montar un espectáculo musical, el amor de una mujer, un hogar o un nuevo comienzo, el cual, siendo el sueño perseguido por Juan, sería común a todos esos personajes que viven en la imposibilidad de materializar sus deseos.

No hay comentarios:

Publicar un comentario